Das CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung an der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich nahe Genf, steht seit der Entdeckung des Higgs-Bosons im Jahr 2012 ununterbrochen im Fokus der weltweiten Wissenschaftsgemeinde. Als größte Forschungseinrichtung ihrer Art widmet sich das CERN der Erforschung der fundamentalen Bausteine des Universums und den Kräften, die sie zusammenhalten. Aktuell beschäftigt die Forschungsgemeinschaft vor allem die Zukunftsplanung, denn der erfolgreiche Betrieb des Large Hadron Collider (LHC) wird voraussichtlich im kommenden Jahrzehnt an seine physikalischen Grenzen stoßen. Daher werden intensiv Pläne und technische Machbarkeitsstudien für einen neuen, wesentlich leistungsstärkeren Super-Kollider diskutiert, der das Potenzial hat, die Physik über das Standardmodell hinaus zu revolutionieren und möglicherweise Antworten auf die Rätsel der Dunklen Materie zu liefern. Die Entscheidung über dieses Mega-Projekt, das als Future Circular Collider (FCC) bekannt ist, wird die Ausrichtung der Teilchenphysik für die nächsten 50 Jahre bestimmen und erfordert eine beispiellose internationale Kooperation. Laut einer Konsultation der Europäischen Strategie für Teilchenphysik (ESPP) von 2020 wird dem Bau eines zukünftigen kreisförmigen Kolliders höchste Priorität eingeräumt. Darüber berichtet die Redaktion von nume.ch.

Die Notwendigkeit eines Nachfolgers: Der LHC stößt an seine Grenzen

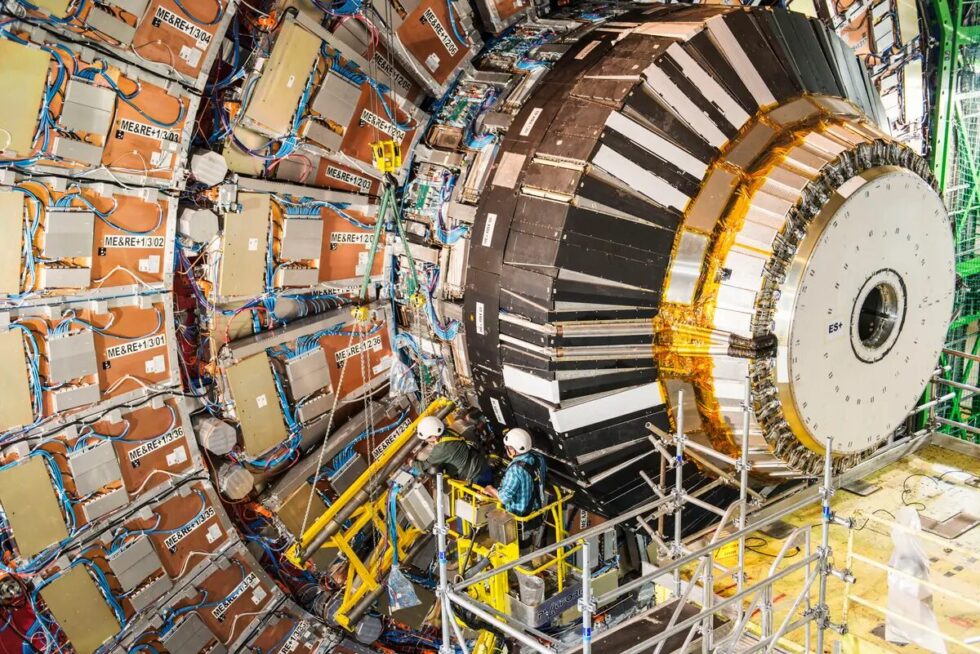

Der Large Hadron Collider (LHC) hat mit der Bestätigung des Higgs-Feldes einen monumentalen Erfolg erzielt, doch seine maximale Energie von 13,6 Teraelektronenvolt (TeV) ist nicht ausreichend, um alle offenen Fragen der modernen Physik zu beantworten. Die Wissenschaftler am CERN stehen vor dem Dilemma, dass das Standardmodell der Teilchenphysik zwar extrem präzise ist, aber nur etwa fünf Prozent des Universums beschreibt und keine Erklärung für die Dunkle Materie oder die Dunkle Energie liefert. Um neue, supersymmetrische Teilchen oder andere Phänomene jenseits des Standardmodells zu entdecken, sind deutlich höhere Kollisionsenergien erforderlich, die der bestehende 27 Kilometer lange LHC-Ring nicht mehr erreichen kann. Die geplante Aufrüstung zum High-Luminosity LHC (HL-LHC) wird zwar die Datenmenge signifikant erhöhen, nicht aber die maximale Kollisionsenergie, weshalb ein gänzlich neuer Beschleuniger unvermeidlich scheint. Diese technologische Grenze erfordert eine langfristige Vision und massive Investitionen, um die europäische Führung in der Teilchenphysik zu sichern. Das Fehlen von Erklärungen für die beobachteten kosmologischen Phänomene treibt die Forscher an, die nächste Generation von Beschleunigern zu planen.

Die technologischen und wissenschaftlichen Grenzen des LHC sind klar definiert und bestimmen die zukünftige Forschungsagenda. Die maximale Kollisionsenergie des LHC reicht nicht aus, um theoretisch vorhergesagte neue Teilchen wie supersymmetrische Partner oder schwere Z'-Bosonen zu erzeugen. Die LHC-Daten haben das Standardmodell bestätigt, aber keine Spuren von Dunkler Materie oder einer Erklärung für die Materie-Antimaterie-Asymmetrie geliefert. Die zukünftige Forschung erfordert daher einen Beschleuniger mit der zehnfachen Energie, um in völlig neue physikalische Bereiche vorzudringen und neue Entdeckungen zu ermöglichen. Die Aufrüstung zum HL-LHC verbessert zwar die Präzision und Datenerfassung bis 2038, kann aber die fundamentalen Energieprobleme nicht lösen.

Der Future Circular Collider (FCC): Dimensionen eines Mega-Projekts

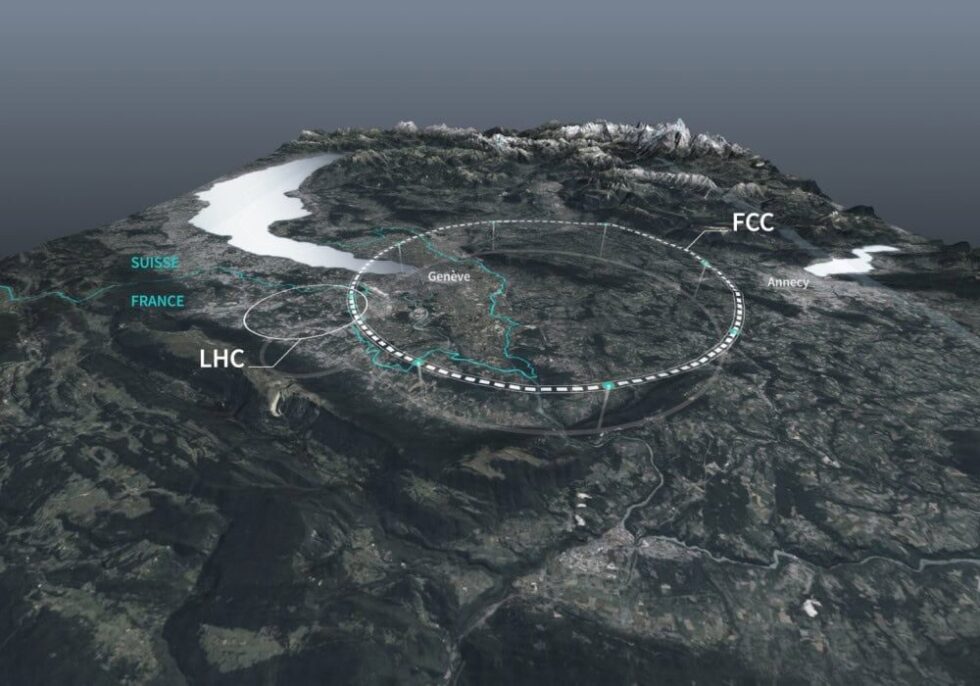

Der geplante Future Circular Collider (FCC) ist die visionäre Antwort des CERN auf die Herausforderungen der Teilchenphysik und stellt ein Projekt von beispielloser Größenordnung dar. Dieser neue Super-Kollider soll in einer 90 bis 100 Kilometer langen Tunnelröhre gebaut werden und würde damit den LHC in seiner Dimension um das Drei- bis Vierfache übertreffen. Der Plan sieht vor, den Tunnel in zwei Phasen zu nutzen: Zuerst soll ein Elektron-Positron-Kollider (FCC-ee) die Eigenschaften des Higgs-Bosons und anderer bekannter Teilchen extrem präzise vermessen. Erst in der zweiten Phase soll dann ein Hadron-Kollider (FCC-hh) mit neuartigen, supraleitenden Magneten eine Kollisionsenergie von bis zu 100 TeV erreichen, was eine zehnfache Steigerung gegenüber dem LHC wäre. Die Kosten für dieses ambitionierte Unterfangen werden auf viele Milliarden Schweizer Franken geschätzt, wobei die erste Phase (FCC-ee) bereits als technisch machbar und finanzierbar gilt. Die Entscheidung über den Bau des FCC wird nicht vor dem Jahr 2028 erwartet, da die Finanzierung und die internationale Beteiligung noch gesichert werden müssen.

Die geplanten technischen Spezifikationen des Future Circular Colliders zeigen die gewaltigen Dimensionen des Vorhabens. Der geplante Tunneldurchmesser soll 90 bis 100 Kilometer betragen und tief unter dem Genfer See und dem Jura-Gebirge verlaufen, was enorme geologische Herausforderungen mit sich bringt. Die maximale Kollisionsenergie ist auf bis zu 100 Teraelektronenvolt (TeV) festgelegt, um neue physikalische Phänomene erforschen zu können. Der Bau ist in zwei Phasen unterteilt: Zuerst ein Elektron-Positron-Kollider (FCC-ee) zur Präzisionsmessung, gefolgt von einem Proton-Proton-Kollider (FCC-hh) mit hoher Energie. Die technische Voraussetzung für die hohe Energie sind neuartige, hochfeldige supraleitende Magnete, deren Entwicklung noch intensiv vorangetrieben werden muss.

Die Finanzierungsfrage: Eine Investition von Milliarden in die Grundlagenforschung

Die geschätzten Kosten für den Bau und den Betrieb des Future Circular Colliders stellen eine der größten Herausforderungen des Projekts dar und erfordern eine tragfähige, langfristige Finanzierungsstrategie. Schätzungen für die erste Phase des FCC-ee belaufen sich auf rund 9 Milliarden Schweizer Franken, während der Bau des vollständigen FCC-hh in der zweiten Phase zusätzliche Kosten in zweistelliger Milliardenhöhe verursachen würde. Angesichts dieser enormen Summen ist eine breitere internationale Beteiligung, weit über die 23 Mitgliedstaaten des CERN hinaus, unabdingbar. Insbesondere die Beteiligung der Vereinigten Staaten, Japans und Chinas wäre entscheidend, um das Projekt finanziell abzusichern und die globale Forschungskooperation zu stärken. Die Befürworter betonen, dass diese Investitionen in die Grundlagenforschung langfristig zu bedeutenden technologischen Spinoffs führen, wie es bereits beim LHC der Fall war, der die Entwicklung von Hochleistungsmagneten und Datenverarbeitungstechnologien vorantrieb. Die Entscheidungsträger stehen vor der schwierigen Abwägung zwischen den unmittelbaren Kosten und dem potenziellen wissenschaftlichen Ertrag, der das menschliche Verständnis des Kosmos revolutionieren könnte.

Die wichtigsten Finanzierungsfaktoren und die Beteiligung an dem Milliardenprojekt sind komplex und erfordern eine klare Strategie. Die Gesamtkosten für das Gesamtprojekt FCC werden auf über 20 Milliarden Schweizer Franken geschätzt, was eine schrittweise Realisierung über Jahrzehnte erforderlich macht. Eine internationale Beteiligung über die CERN-Mitgliedstaaten hinaus, insbesondere die Einbindung wichtiger Partner wie die USA und China, ist für die finanzielle Machbarkeit des Projekts unerlässlich. Die Investitionsphasen sind so konzipiert, dass die erste Phase (FCC-ee) einen klaren wissenschaftlichen Nutzen bei geringeren Kosten bietet, um die Attraktivität des Gesamtprojekts zu erhöhen. Die technologische Entwicklung der erforderlichen Hochfeldmagnete ist der teuerste Posten in der zweiten Bauphase und bestimmt maßgeblich die Gesamtkosten des FCC-hh.

Wissenschaftliche Ziele: Was sucht die Physik jenseits des Higgs-Bosons

Die wissenschaftlichen Ziele des neuen Super-Kolliders reichen weit über die präzise Vermessung bekannter Teilchen hinaus und zielen darauf ab, die fundamentalen Lücken im heutigen physikalischen Weltbild zu schließen. Ein Hauptziel ist die Suche nach der Dunklen Materie, die etwa 27 Prozent des Universums ausmacht, aber bisher nur durch ihre gravitativen Effekte nachgewiesen werden konnte und deren Teilchennatur völlig unbekannt ist. Des Weiteren hoffen die Forscher, supersymmetrische Teilchen zu finden, die die Unstimmigkeiten in der Masse des Higgs-Bosons erklären und eine elegante Erweiterung des Standardmodells darstellen würden. Auch die detaillierte Untersuchung der elektroschwachen Kraft und des Higgs-Mechanismus soll Aufschluss über die Einheit der fundamentalen Kräfte liefern. Das FCC-ee würde durch extrem präzise Messungen des Higgs-Bosons helfen, festzustellen, ob dieses Teilchen mit den Vorhersagen des Standardmodells übereinstimmt oder ob es Abweichungen gibt, die auf neue Physik hindeuten. Das Potenzial für unerwartete Entdeckungen ist dabei ebenso groß wie der wissenschaftliche Ehrgeiz.

Die konkreten Forschungsfragen der Teilchenphysik, die der FCC beantworten soll, sind von grundlegender Bedeutung. Die Dunkle Materie steht im Zentrum der Suche, da ihr Nachweis die größte ungelöste Frage der modernen Kosmologie ist und das FCC die nötige Energie zur Erzeugung potenzieller Dunkle-Materie-Teilchen liefern könnte. Die Suche nach Supersymmetrie (SUSY) soll die Stabilität des Universums erklären und die fundamentale Natur von Raum und Zeit neu definieren. Die Eigenschaften des Higgs-Bosons sollen durch hochpräzise Messungen im FCC-ee bis auf die Kommastelle genau bestimmt werden, um zu prüfen, ob es das Tor zu neuer Physik öffnet. Die Neutrino-Masse ist ein weiteres wichtiges Feld, denn der Ursprung der Masse dieser geisterhaften Teilchen ist noch ungeklärt und könnte durch neue Experimente beleuchtet werden.

Die Entscheidung, die Generationen prägen wird

Der Bau eines neuen Super-Kolliders am CERN, sei es in Form des Future Circular Collider oder eines alternativen Projekts, ist für die Zukunft der Teilchenphysik unvermeidlich, um über die Grenzen des Standardmodells hinauszublicken. Die Entscheidung über dieses Milliardenprojekt ist eine generationenübergreifende Weichenstellung, die von der internationalen Forschungsgemeinschaft mit großer Spannung erwartet wird. Die erfolgreiche Finanzierung und die fortlaufende technologische Entwicklung der Hochfeldmagnete werden die entscheidenden Faktoren sein, die bestimmen, ob Europa auch in den kommenden Jahrzehnten die führende Rolle bei der Erforschung der fundamentalen Naturgesetze des Universums behalten wird.

Bleiben Sie informiert – Relevantes. Jeden Tag. Lesen Sie, worum es heute wirklich geht – in der Schweiz und der Welt: Kritische Drohnen-Missionen: Wie die Schweiz die Alpen sicherer macht