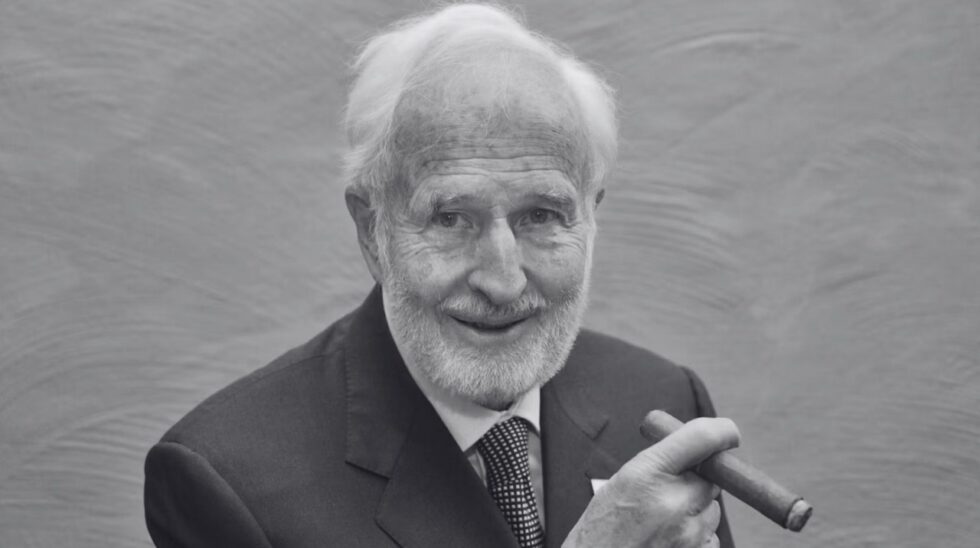

Vom Provinzbüro in Luzern zur Weltmarke – wie Heinrich Villiger die Zigarrenindustrie prägte, verteidigte und überlebte. Er war Unternehmer, Traditionalist, Verteidiger des Genusses – und ein Mann, der nicht losließ. Heinrich Villiger, Präsident des Verwaltungsrats und jahrzehntelanger Kopf des Zigarrenimperiums Villiger Söhne AG, ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Mit ihm endet ein Kapitel Schweizer Wirtschaftsgeschichte – und der Einfluss eines Mannes, der wie kaum ein anderer für Ausdauer, Disziplin und Tabakleidenschaft stand.

NUME.ch berichtet unter Berufung auf 20 Minuten, dass Heinrich Villiger, der langjährige Chef des Zigarrenherstellers Villiger, im Alter von 95 Jahren verstorben ist. Das Schweizer Branchenurgestein wird vielfach als „letzter Zigarrenbaron Europas“ bezeichnet.

Ein Leben für die Zigarre – kompromisslos und konsequent

1950 tritt Heinrich Villiger, gerade einmal 20 Jahre alt, in das Familienunternehmen ein. Er hat eine klare Vorstellung davon, was gute Führung bedeutet: Präsenz, Produktkenntnis, Prinzipientreue. Schon früh besucht er internationale Tabakmärkte, reist nach Kuba, in die USA, lernt nicht nur das Handwerk, sondern auch den Weltmarkt.

1954 wird er Teilhaber, 1966 – nach dem Tod seines Vaters – Alleinverantwortlicher. Ab da baut er aus: mit Präzision, Bedacht und schweizerischer Konsequenz. Villiger entwickelt das Unternehmen zur Exportmarke mit Milliardenproduktion. In der Schweiz kennt man ihn als „den letzten Zigarrenbaron“ – in der Branche gilt er als Respektsperson. Er selbst nennt sein Lebenswerk schlicht: „konsequent geführt“.

Warum es ihm gelang – mehr als Glück und Tradition

„Man darf sich nicht vom Zeitgeist treiben lassen, sondern muss selbst bestimmen, was Bestand hat.“

— Heinrich Villiger, 2010

Sein Erfolg war kein Zufall. Während viele Konkurrenten fusionieren, verkaufen oder scheitern, bleibt Villiger standhaft. Das Unternehmen expandiert, aber bleibt unabhängig. Er vertraut auf:

- Klare Markenführung: Vom einfachen Zigarillo bis zum Premiumprodukt – alles trägt Handschrift und Kontrolle.

- Produktliebe: Villiger raucht bis ins hohe Alter täglich mehrere Zigarren – aus Überzeugung.

- Unabhängige Struktur: Kein Konzern, kein Börsendruck – Entscheidungen trifft die Familie.

- Kultureller Blick: Die Zigarre ist für ihn „Symbol des Moments“, nicht des Konsums.

- Wertebindung: Genuss, Handwerk, Beständigkeit – statt Wachstum um jeden Preis.

Unternehmer gegen den Strom

Villiger galt als konservativ, aber nicht rückwärtsgewandt. Er scheute keine Auseinandersetzung, wenn es um Prinzipien ging. Gesundheitskampagnen, Werbeverbote, Einschränkungen für Zigarren – er kämpfte dagegen:

„Zigarrenraucher brauchen keine Bevormundung. Sie wissen, was sie tun.“

— Villiger im Interview mit der NZZ, 2015

Diese Haltung brachte ihm Kritik, aber auch Respekt ein. Während andere schwiegen, sprach er – klar, ruhig, bestimmt.

Weltkonzern mit Luzerner Wurzeln

Heute produziert die Villiger Söhne AG:

- Über eine Milliarde Zigarren und Zigarillos jährlich

- Vertreibt in mehr als 70 Länder weltweit

- Beschäftigt über 1200 Mitarbeiter:innen

- Erreicht einen Umsatz von ca. 140 Millionen Franken

Und: Sie ist weiterhin ein Familienunternehmen. Tochter Corina Villiger und Enkel Lucien sitzen im Verwaltungsrat. Den Vorsitz übernimmt auf Wunsch des Verstorbenen der langjährige Weggefährte Ivo Grundler.

Das Erbe eines schweigenden Visionärs

Heinrich Villiger sprach selten über sich. Aber wenn, dann mit Haltung. Über „Schnelligkeit ohne Substanz“ oder „Führung mit Ellenbogen“ konnte er nur den Kopf schütteln. Sein Stil war altmodisch – und gerade deshalb modern: tief, ruhig, verantwortungsvoll.

Er glaubte nicht an Management. Er glaubte an Menschen. An Qualität. An Zeit.

„Eine Zigarre zwingt zur Entschleunigung – und vielleicht brauchen wir genau das wieder.“

Mit seinem Tod verliert Europa einen Unternehmer alter Schule. Und die Schweiz einen Mann, der wirtschaftlichen Erfolg nicht als Selbstzweck verstand – sondern als Folge von Haltung.

Bleiben Sie informiert – Relevantes. Jeden Tag. Lesen Sie, worum es heute wirklich geht: Gertrud Leutenegger: Die Schweizer Autorin, die mit Stille Literaturgeschichte schrieb

Foto von imago/Becker&Bredel