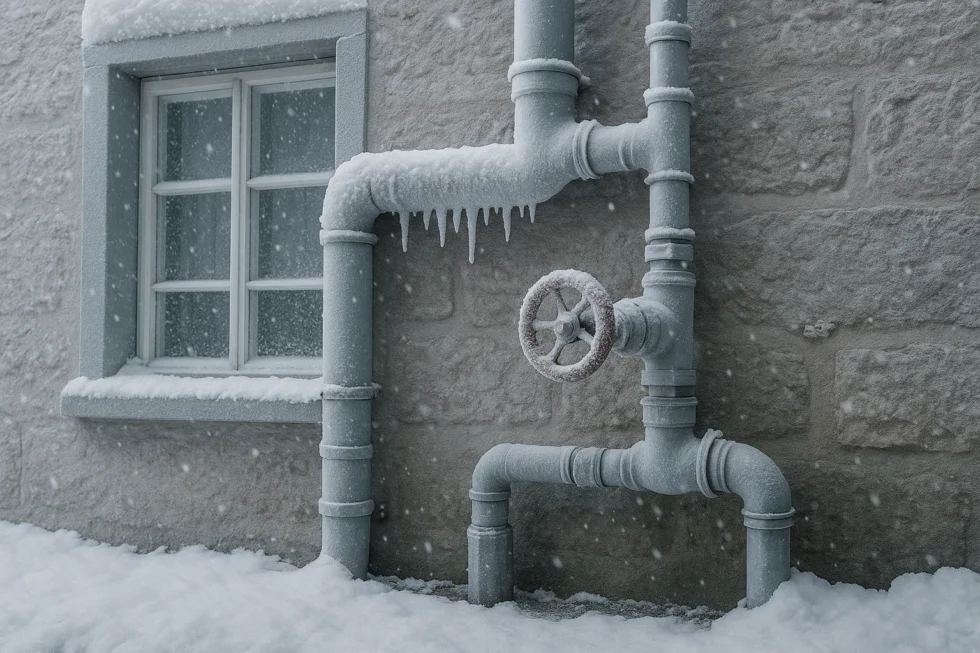

Die Schweiz verzeichnet im Winter durchschnittlich 35–45 Frosttage. In Regionen wie Zürich, Winterthur oder dem Limmattal fallen die Temperaturen nachts regelmässig auf bis zu –12 °C, bevor sie tagsüber wieder in den positiven Bereich steigen. Genau diese schnellen Temperaturwechsel sind einer der Hauptgründe für Frost-Sanitärprobleme: Sie erzeugen starke Spannungen in Leitungen, Dichtungen und Abwassersystemen – besonders in älteren Mehrfamilienhäusern, dicht bebauten Stadtquartieren oder Gebäuden auf über 1'000 m.ü.M.

Schon eine einzige Frostnacht kann ausreichen, um Wasserleitungen zu blockieren, Haarrisse zu verursachen oder Aussenleitungen schlagartig gefrieren zu lassen. In vielen Zürcher Altbauquartieren kommen zusätzlich isolationsbedingte Frost-Sanitärprobleme hinzu, oft gut versteckt hinter Küchen- oder Badmöbeln. In solchen Situationen zählt jede Minute – häufig braucht es sofort einen Sanitär in der Nähe, um grössere und teure Folgeschäden zu verhindern.

Häufigste Winterprobleme im Kanton Zürich und in der ganzen Schweiz

Der Winter führt jedes Jahr zu einer deutlichen Zunahme von Sanitärschäden, besonders in dicht bebauten Zürcher Altbauquartieren. Leitungen aus den 1960er–1980er Jahren, enge Installationsschächte und unzureichend gedämmte Aussenbereiche reagieren empfindlich auf Frost. Bereits wenige Frostnächte können typische Schäden verursachen: gefrorene Steigleitungen im Treppenhaus, Fettverstopfungen in Küchenabflüssen oder Drucksprünge im Untergeschoss, die Haarrisse auslösen.

Viele dieser Probleme zeigen sich zunächst nur durch schwankenden Wasserdruck oder ungewöhnliche Geräusche. An diesem Punkt wird ein schneller Einsatz durch einen Sanitär Notfall Zürich entscheidend, um die defekte Leitung zu lokalisieren, Druck abzulassen und Frostschäden einzudämmen, bevor sie auf mehrere Wohnungen übergreifen oder einen ganzen Strang betreffen.

Gefrorene Leitungen

Gefrorene Leitungen gehören zu den klassischen Winterrisiken. Besonders gefährdet sind:

- unbeheizte Kellerräume und Estriche

- Garagen

- Leitungen entlang von Aussenwänden

Wasser gefriert schon bei leichtem Dauerfrost und dehnt sich aus – die Folge sind komplette Blockaden. In Quartieren wie Wipkingen, Höngg oder Wiedikon treten solche Fälle besonders häufig auf, weil viele Gebäude nur teilweise oder veraltet isoliert sind.

Warnsignale, die ernst genommen werden sollten:

- schwacher Wasserdruck

- pulsierender Wasserfluss

- ungewöhnliche Geräusche in den Leitungen

Rohrbrüche durch Druckanstieg

Rohrbrüche entstehen meist nicht während der Frostphase, sondern beim schnellen Auftauen. Wenn gefrorene Leitungsabschnitte auftauen, steigt der Wasserdruck abrupt und kann geschwächte Stellen zum Bersten bringen.

In Zürcher Mehrfamilienhäusern kann ein solcher Bruch innerhalb von Minuten mehrere Wohnungen treffen. Besonders riskant sind:

- Leitungen aus den 1960er–1980er Jahren,

- Installationen, die nie vollständig saniert wurden.

Häufig werden Schäden erst sichtbar, wenn bereits grössere Wassermengen ausgetreten sind.

Verstopfungen durch Fett und kaltes Wasser

Im Winter steigt die Zahl der Fettverstopfungen in Küchenabflüssen um bis zu 30 %. Grund: Fett härtet in kaltem Wasser besonders schnell aus. Betroffen sind oft ganze Fallstränge in dicht bebauten Stadtquartieren wie Altstetten, Oerlikon oder Schwamendingen.

Typische Situationen:

- der Geschirrspüler pumpt nicht mehr ab

- Spülbecken laufen über

- Wasser staut sich im Siphon

Hier gilt: Prävention ist deutlich einfacher und günstiger als eine nachträgliche Rohrreinigung.

Warmwasserprobleme durch hohe Belastung

Boiler und Warmwasseranlagen arbeiten im Winter am Limit. In Regionen mit hartem Wasser wie Zürich, Dietikon oder Baden lösen sich vermehrt Kalkpartikel und lagern sich in:

- Mischern

- Ventilen

- Düsen

ab. Das führt zu:

- schwankenden Temperaturen

- verzögertem Aufheizen

- teilweisen Ausfällen, vor allem morgens und abends, wenn viele Haushalte gleichzeitig Warmwasser nutzen.

Leckagen durch Materialermüdung

Kälte und trockene Heizungsluft beschleunigen die Alterung von Dichtungen und Schläuchen. Kleine Tropfstellen bleiben zunächst unbemerkt, vergrössern sich aber im Winter deutlich schneller. Besonders betroffen sind:

- Waschmaschinen- und Geschirrspüler-Schläuche in unbeheizten Nebenräumen

- flexible Anschlüsse unter Spül- und Waschbecken

Oft werden Schäden erst bemerkt, wenn sich dunkle Wasserflecken bilden oder Möbel und Bodenbeläge aufquellen.

Winterliche Prävention: Massnahmen, die sofort wirken

Viele typische Winterprobleme lassen sich mit einfachen, sofort umsetzbaren Schritten verhindern:

- Leitungen in unbeheizten Räumen isolieren und vor Frost schützen

- Schläuche und Dichtungen regelmässig kontrollieren

- Fett konsequent im Hausmüll statt im Abfluss entsorgen

Haushalte, die diese Punkte konsequent beachten, vermeiden einen grossen Teil der typischen Winters Schäden von vornherein.

Konkrete und sofort wirksame Schritte für einen sicheren Winter

Ein grosser Teil der Frost-Sanitärprobleme entsteht nicht plötzlich, sondern weil Gebäude auf typische Winterbelastungen unzureichend vorbereitet sind. Bereits kleine Massnahmen – wie die richtige Isolation, stabile Raumtemperaturen oder eine regelmässige Kontrolle von Schläuchen – können mehr als 70 % der häufigsten Winter-Schäden verhindern. Besonders in Regionen wie Zürich, wo schnelle Temperaturwechsel üblich sind, lohnen sich vorbeugende Schritte doppelt. Die folgenden Massnahmen gehören zu den effektivsten und lassen sich von Haushalten sofort umsetzen.

1. Leitungen in gefährdeten Bereichen isolieren

Exponierte Leitungen sollten mit Dämmmaterial geschützt werden – besonders:

- in Kellern und Estrichen

- bei Aussenleitungen

- bei Unterputzrohren nahe der Fassade

Isolationsmaterial ist kostengünstig und kann oft ohne Fachperson montiert werden. Eine jährliche Sichtkontrolle im Herbst verhindert unangenehme Überraschungen. Altbauwohnungen profitieren besonders von einer gezielten Dämmung.

2. Mindesttemperatur von 15–16 °C einhalten

Selten genutzte Räume sollten nicht komplett auskühlen. Eine Grundtemperatur von 15–16 °C:

- schützt Leitungen vor Frost

- reduziert Materialspannungen

- verhindert Kondenswasser-Schäden

Das gilt auch für Vorratsräume, Gästezimmer oder Hobbyräume. Smarte Thermostate helfen, Energie zu sparen und trotzdem stabile Bedingungen zu halten.

3. Warmwasser stabil einstellen

Im Winter sollten Warmwassertemperaturen nicht zu tief reguliert werden. Zu niedrige Werte:

- belasten Boiler und Wärmepumpen unnötig

- fördern Kalkablagerungen

- führen zu Temperaturschwankungen

In Mehrfamilienhäusern lohnt sich eine abgestimmte Einstellung mit der Hausverwaltung.

4. Fett konsequent im Hausmüll entsorgen

Fett gehört nie in die Spüle – auch kleine Mengen können ganze Stränge verstopfen. In Städten wie Zürich wurden Fälle dokumentiert, in denen wenige Löffel Bratfett massive Verstopfungen verursacht haben. Heisses Wasser sorgt nur kurzfristig für Durchfluss und ersetzt keine richtige Entsorgung.

5. Dichtungen und Schläuche regelmässig prüfen

Vor und während des Winters sollten alle wasserführenden Anschlüsse kontrolliert werden, insbesondere:

- Waschmaschinen- und Geschirrspüler-Schläuche

- flexible Anschlüsse unter Spülbecken

Kleine Risse oder Knickstellen lassen sich früh erkennen und kostengünstig ersetzen. Viele Versicherer empfehlen eine 14-tägige Sichtkontrolle – sie dauert nur wenige Minuten, verhindert aber oft grosse Schäden.

6. Vor Ferien den Hauptwasserhahn schliessen

Wer mehrere Tage abwesend ist, sollte den Hauptwasserhahn schliessen. Das begrenzt Wassermengen im Schadensfall massiv. Besonders Ferienwohnungen im Wallis, Tessin oder Graubünden sind gefährdet. Ein kurzer Handgriff kann im Ernstfall zehntausende Franken sparen.

Richtig handeln im Notfall

Bei einem Rohrbruch, Leck oder einer gefrorenen Leitung ist schnelles und strukturiertes Handeln entscheidend:

- Hauptwasserhahn schliessen

- Elektrische Geräte im betroffenen Bereich meiden

- Bereich freiräumen und Schadstelle zugänglich machen

Spätestens dann braucht es die Unterstützung eines erfahrenen Sanitärs in der Nähe, um die Ursache zu finden und weitere Schäden zu verhindern.

Wenn jede Minute zählt – besonders in Zürich

In dicht bebauten Stadtquartieren wie Kreis 3, 4, 6 oder 11 können Wasserschäden sehr schnell auf Nachbarwohnungen übergreifen. Alte Leitungsnetze, hohe Druckschwankungen und enge Installationsräume verstärken das Risiko. In solchen Situationen ist eine schnelle Diagnose entscheidend, vor allem bei Frostschäden. Eine spezialisierte Notfallunterstützung wie ein Sanitär Notfall Zürich kann den Unterschied zwischen einer kleinen Reparatur und einem grossen Gebäudeschaden ausmachen.

Kurz erklärt: Wetter, Wasser und Klimawandel in der Schweiz (FAQ)

Warum ist das Wetter in der Schweiz „so schlecht“?

Viele Menschen empfinden das Wetter als wechselhaft, weil die Schweiz zwischen Alpen, Mittelland und Jura liegt. Durch diese Lage treffen unterschiedliche Luftmassen schnell aufeinander – das führt zu häufigen Wetterumschwüngen, starkem Niederschlag, Föhn und lokalen Gewittern. Für Gebäude und Sanitärinstallationen bedeutet das: mehr Temperatursprünge, mehr Frost-Tau-Zyklen und damit höhere Belastung für Leitungen und Materialien.

Haben wir in der Schweiz Wasserknappheit?

Flächendeckend nicht, aber regional und saisonal ja. In trockenen Sommern oder längeren Hochdruckphasen kann es in einzelnen Gemeinden, besonders in Bergregionen und im Südtessin, zu zeitweisen Einschränkungen kommen. Für Haushalte heisst das: bewusster Umgang mit Wasser und Installationen, die sowohl Starkregen als auch Trockenphasen aushalten.

Warum ist Wasserknappheit ein Problem, das global gelöst werden muss?

Wasserknappheit betrifft nicht nur einzelne Länder, sondern:

- Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung

- Energieproduktion (z. B. Wasserkraft, Kühlung von Kraftwerken)

- Gesundheit und Hygiene

- Migration und soziale Spannungen

Auch ein wasserreiches Land wie die Schweiz ist über Handel, Energie und Klimasysteme mit Regionen verbunden, in denen Wasserknappheit bereits heute ein massives Problem ist. Langfristig beeinflusst das auch Preise, Versorgungssicherheit und Infrastruktur hierzulande.

Ist die Schweiz vom Klimawandel betroffen?

Ja, deutlich. Die Durchschnittstemperatur in der Schweiz ist bereits um rund 2 °C gestiegen – stärker als im globalen Mittel. Das führt zu:

- weniger gleichmässigen Schneewintern

- mehr Extremwetter (Starkniederschläge, Hitzewellen, Trockenperioden)

- veränderten Frostmustern: weniger durchgehend kalte Winter, mehr Wechsel zwischen Plus- und Minusgraden

Genau diese Wechsel sind für Sanitärsysteme kritisch: Leitungen frieren nicht monatelang durch, sondern gefrieren, tauen, frieren erneut – das erhöht Spannungen im Material und das Risiko von Schäden.

Strenge Winter, grosse Höhenunterschiede, hartes Wasser und der Klimawandel machen Sanitärsysteme in der Schweiz anfälliger als in vielen anderen Ländern. Wer Leitungen, Temperaturen und Installationen aktiv im Blick behält, reduziert Risiken massiv und schützt seine Immobilie langfristig. Prävention und schnelles Handeln bleiben die zuverlässigsten Strategien für einen sicheren Winter – unabhängig davon, wie sich Wetter und Klima entwickeln.