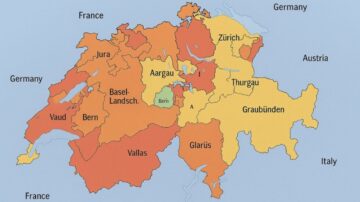

Die Schweiz gilt weiterhin als eines der wohlhabendsten Länder der Welt mit dem höchsten durchschnittlichen Lohnniveau, doch das Bild der Gehälter ist komplex und stark von der Region, der Branche und dem jeweiligen Kanton abhängig. Für 2025 werden weitere Anpassungen erwartet, getrieben durch die anhaltende Inflation, den Fachkräftemangel in Schlüsselindustrien und die regional unterschiedlichen Lebenshaltungskosten. Die Kluft zwischen urbanen Zentren wie Zürich und Genf und ländlicheren Kantonen bleibt signifikant, wobei die Löhne in den Großstädten zwar nominal am höchsten sind, aber auch die Mieten und Lebenshaltungskosten überdurchschnittlich hoch ausfallen. Eine genaue Analyse der kantonalen Lohnstrukturen ist essenziell für alle, die planen, in der Schweiz zu arbeiten oder ihre finanzielle Situation realistisch einzuschätzen, wie berichtet nume.ch.

Die komplexe Lohnlandschaft der Schweiz: Nominal- vs. Reallöhne

Das Bruttogehalt, das Arbeitnehmer in der Schweiz auf dem Papier erhalten, kann stark von der tatsächlichen Kaufkraft abweichen. Die Schweiz besteht aus 26 Kantonen, die jeweils eigene Steuer- und Sozialabgabesysteme sowie extreme Unterschiede bei den Lebenshaltungskosten aufweisen, insbesondere bei den Wohnkosten. Während Kantone wie Zug und Zürich die höchsten Nominalgehälter bieten, kann die höhere Besteuerung und vor allem die teurere Miete in diesen Regionen den Reallohn – also die tatsächliche Kaufkraft – relativieren. Daher ist es für die finanzielle Planung entscheidend, nicht nur den Bruttolohn zu betrachten, sondern auch die kantonalen Abzüge und die lokalen Preisniveaus zu berücksichtigen.

Kantonale Gehaltsunterschiede: Einfluss von Steuern und Mieten

Die höchsten Gehälter werden traditionell in den Zentren der Finanz-, Pharma- und Technologiebranche gezahlt. Diese Kantone ziehen hochqualifizierte Fachkräfte an und sind bereit, entsprechend zu entlohnen. Im Gegensatz dazu sind die Löhne in ländlichen oder strukturschwächeren Kantonen oft niedriger, allerdings sind dort auch die Lebenshaltungskosten, vor allem die Wohnkosten, deutlich geringer. Ein hoher Nominalverdienst in Zürich kann durch Mietkosten von 3.000 CHF für eine durchschnittliche Wohnung schnell dahinschmelzen, während ein geringerer Lohn in einem Kanton wie Tessin oder Wallis eine höhere tatsächliche Kaufkraft ermöglichen kann. Die Steuerbelastung variiert ebenfalls stark, wobei Kantone in der Zentralschweiz (z.B. Zug, Schwyz) tendenziell niedrigere Einkommenssteuern erheben.

- Die Nominalgehälter sind in den Wirtschaftszentren Zürich, Genf und Basel am höchsten.

- Die Reallöhne werden durch extrem hohe Mieten in urbanen Kantonen stark reduziert.

- Kantone wie Zug und Schwyz bieten die niedrigsten Steuersätze für Privatpersonen.

- Der Fachkräftemangel treibt die Löhne in der IT- und Gesundheitsbranche überdurchschnittlich an.

- Die gesetzlichen oder branchenüblichen Mindestlöhne gelten nicht in allen Kantonen gleich.

- Die Lohnschere zwischen Hochlohn- und Niedriglohnbranchen bleibt signifikant.

Die reine Betrachtung des durchschnittlichen Lohnniveaus kann irreführend sein. Ein Umzug in einen Kanton mit niedrigeren Lebenshaltungskosten kann für viele Berufsgruppen finanziell vorteilhafter sein, selbst wenn der angebotene Nominal-Lohn niedriger ausfällt.

Branchen und Berufsgruppen: Wo die höchsten Löhne gezahlt werden

Die Lohnentwicklung in der Schweiz wird stark von spezifischen, international wettbewerbsfähigen Branchen getrieben. Die pharmazeutische Industrie, die Finanzdienstleistungen und die Informationstechnologie gehören konstant zu den Top-Zahlern und beeinflussen den nationalen Durchschnitt massiv. Innerhalb dieser Sektoren sind es vor allem Führungspositionen und hochspezialisierte Fachkräfte, die Gehälter erzielen, die das Doppelte des nationalen Medianlohns übersteigen. Die Schweizer Wirtschaft setzt auf Hochtechnologie und Spezialwissen, was sich in der Entlohnung dieser Arbeitskräfte widerspiegelt.

Top-Zahler 2025: Finanz, Pharma und IT

Die Pharmaindustrie, deren Zentren hauptsächlich in Basel angesiedelt sind, bietet in der Forschung und Entwicklung herausragende Gehälter. Im Finanzsektor, der in Zürich und Genf dominiert, sind Investmentbanker, Compliance-Spezialisten und Portfolio-Manager Spitzenverdiener. Die IT-Branche erlebt aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung weiterhin einen massiven Boom, was die Gehälter für Software-Entwickler, Cloud-Architekten und Cybersecurity-Experten in die Höhe treibt.

Es ist festzustellen, dass in diesen Sektoren die Löhne oft durch Boni und variable Vergütungen ergänzt werden, die in der Gesamtrechnung einen erheblichen Anteil des Jahresgehalts ausmachen können. Die steigende Nachfrage nach Fachkräften in der Pflege und im Bildungswesen führt zwar zu Lohnsteigerungen, jedoch bleiben diese Berufe im Vergleich zu den Top-Sektoren des Finanzwesens deutlich zurück. Die kantonalen Unterschiede in den Gehältern werden durch diese branchenspezifischen Faktoren noch verstärkt.

| Branche (Fokus) | Medianlohn (Geschätzt 2025, CHF/Jahr) | Top-Kanton für diese Branche |

| Pharmaindustrie / Biotechnologie | 135.000 – 150.000 | Basel-Stadt |

| Finanzdienstleistungen (Banking) | 120.000 – 145.000 | Zürich, Genf |

| IT / Software-Entwicklung | 105.000 – 125.000 | Zürich, Waadt |

| Ingenieurwesen / Maschinenbau | 95.000 – 110.000 | Aargau, Bern |

| Tourismus / Gastgewerbe | 58.000 – 68.000 | Graubünden, Wallis |

Die Tabelle zeigt deutlich die Diskrepanz zwischen den Hochlohn-Sektoren und dem Dienstleistungssektor. Diese Branchenunterschiede sind in der Schweiz besonders ausgeprägt und müssen bei der Jobsuche und der Karriereplanung berücksichtigt werden, da sie maßgeblich die finanzielle Zukunft bestimmen.

Der Blick auf die Kantone: Zürich, Genf und die Zentralschweiz

Um die tatsächliche Kaufkraft in der Schweiz zu bewerten, ist ein detaillierter Blick auf die drei Hauptregionen unerlässlich: die Wirtschaftsmetropole Zürich, das internationale Zentrum Genf und die steuergünstige Zentralschweiz. Die Dynamik dieser Regionen wird von verschiedenen Wirtschaftszweigen dominiert, was sich direkt in den dort gezahlten Löhnen niederschlägt. Die Lohnunterschiede sind nicht nur auf die Nominalhöhe beschränkt, sondern auch auf die Häufigkeit von Bonuszahlungen und die Höhe der Sozialleistungen.

Zürich und Genf: Hohe Löhne, höchste Kosten

Zürich und Genf sind die unbestrittenen Champions in Bezug auf die Höhe der gezahlten Durchschnittslöhne. Dies ist auf die Konzentration multinationaler Konzerne, internationaler Organisationen und des Hochfrequenzhandels zurückzuführen. Die Kehrseite dieser hohen Gehälter sind die weltweit höchsten Lebenshaltungskosten. Die Mieten, die Krankenkassenprämien und die Kosten für Dienstleistungen sind hier am teuersten. Experten weisen darauf hin, dass ein Lohn von 120.000 CHF in Zürich aufgrund der Kosten oft nicht mehr Kaufkraft bietet als ein Lohn von 90.000 CHF in einem ländlichen Kanton.

Die Kantone der Zentralschweiz (insbesondere Zug und Schwyz) bieten zwar nicht die absolut höchsten Durchschnittslöhne, gleichen dies jedoch durch extrem niedrige Einkommenssteuersätze aus. Für Hochverdiener kann dies bedeuten, dass der Nettolohn, also der Betrag, der nach Abzug aller Kosten verbleibt, hier am höchsten ist. Daher sind diese Kantone besonders attraktiv für gut verdienende Expatriates und Manager.

Steuern und Abzüge: Was vom Bruttolohn übrig bleibt

Die Schweizer Lohnabrechnung unterscheidet sich von vielen europäischen Ländern vor allem durch die niedrigere Steuerlast und die strikte Trennung von direkten Steuern und Sozialabgaben. Die Einkommenssteuer ist kantonal und kommunal unterschiedlich hoch, was die eingangs erwähnten Reallohnunterschiede massiv beeinflusst. Zudem sind die Sozialversicherungsabgaben obligatorisch und umfassen die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), die Invalidenversicherung (IV) und die Erwerbsersatzordnung (EO).

Die Krankenversicherung: Ein unterschätzter Kostenfaktor

Ein besonders wichtiger und oft unterschätzter Kostenfaktor ist die obligatorische Krankenversicherung. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern wird die Prämie für die Grundversicherung in der Schweiz nicht direkt vom Lohn abgezogen, sondern muss vom Arbeitnehmer selbst bezahlt werden. Diese Prämien variieren stark nach Kanton und Altersgruppe und können schnell mehrere hundert Franken pro Monat betragen. Wer in einem Hochlohn-Kanton wie Zürich lebt, muss nicht nur höhere Mieten, sondern oft auch höhere Krankenkassenprämien einkalkulieren, was den Reallohn weiter senkt.

Die Löhne in der Schweiz bleiben im Jahr 2025 auf einem international konkurrenzfähigen Niveau, doch die effektive Kaufkraft ist stark von den kantonalen Gegebenheiten abhängig. Für eine realistische finanzielle Einschätzung müssen stets das Nominalgehalt, die lokale Steuerbelastung und vor allem die extrem hohen Lebenshaltungskosten in den Wirtschaftszentren berücksichtigt werden. Der Fokus sollte daher nicht nur auf den absoluten Spitzenlöhnen in Zürich liegen, sondern auch auf den Reallöhnen in steuergünstigen oder ländlicheren Kantonen.

Bleiben Sie informiert – Relevantes. Jeden Tag. Lesen Sie, worum es heute wirklich geht – in der Schweiz und der Welt: FINMA gegen DeFi-Risiken: Die Grenzen der Dezentralisierung in der Schweiz.