Die Schweiz, bekannt für ihre tief verwurzelte direkte Demokratie und ihre Innovationsoffenheit, steht erneut an einem Scheideweg in der Digitalisierung des Abstimmungsprozesses. Für das Jahr 2025 rückt das E-Voting in den Fokus, nachdem die Pilotversuche in den letzten Jahren aufgrund von Sicherheitsbedenken eine Zwangspause einlegen mussten. Das Ziel ist klar: Die Auslandschweizer und Bürger mit eingeschränkter Mobilität sollen eine einfache, sichere und unabhängige Möglichkeit zur Stimmabgabe erhalten. Die Technologie verspricht eine höhere Wahlbeteiligung, muss jedoch strenge Kriterien der Transparenz und Manipulationssicherheit erfüllen, um das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Die Erfahrungen der Kantone, insbesondere jener mit abgeschlossenen Pilotprojekten, bilden die Grundlage für die nächste Phase der Einführung, berichtet nume.ch.

Der Kontext: E-Voting als Säule der modernen Schweizer Demokratie

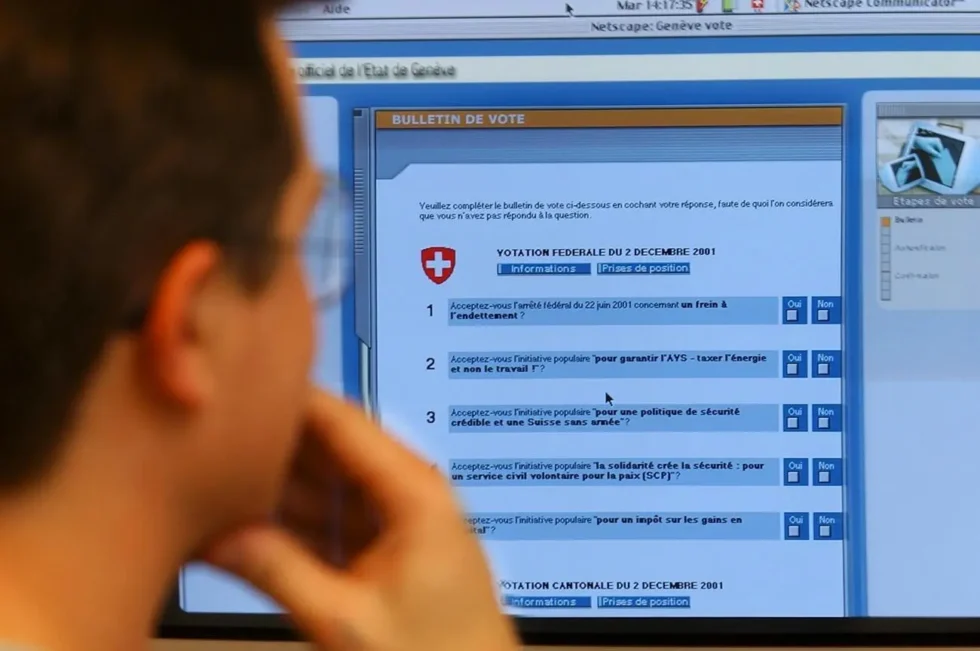

Die Einführung des E-Voting ist in der Schweiz eine hochsensible und politisch aufgeladene Angelegenheit, da sie die Integrität der direkten Demokratie direkt berührt. Seit den 2000er Jahren wurden verschiedene Systeme getestet, doch die Entdeckung kritischer Sicherheitslücken im Jahr 2019 führte zu einem vorübergehenden Stopp der nationalen Projekte. Dies betraf insbesondere das System des Kantons Genf. Seitdem arbeiten Bund und Kantone intensiv daran, ein neues, kryptografisch gesichertes System zu entwickeln, das sogenannten verifizierbare Wahlen ermöglicht. Das zentrale Problem ist, wie die digitale Stimmabgabe nicht nur verschlüsselt, sondern auch nachträglich überprüft werden kann, ohne das Wahlgeheimnis zu verletzen. Nur wenn dieses Vertrauen in die Sicherheit technisch garantiert werden kann, wird das E-Voting in der Schweiz dauerhaft akzeptiert.

Die Rückkehr der Pilotprojekte: Wer macht 2025 mit

Nachdem die Sicherheitsanforderungen massiv verschärft wurden, erlaubt die Schweizer Bundeskanzlei seit 2023 wieder Pilotversuche, allerdings unter deutlich strengeren Auflagen. Für das Jahr 2025 planen mehrere Kantone, die neuen Systeme in begrenztem Umfang zu testen, primär für die Stimmabgabe der Auslandschweizer. Diese Gruppe ist von der postalischen Stimmabgabe besonders betroffen, da der Postweg oft zu langsam und unsicher ist. Die Kantone Genf und Neuenburg, die bereits früher Erfahrungen gesammelt haben, spielen hierbei eine führende Rolle, aber auch kleinere Kantone zeigen Interesse. Die Einführung erfolgt schrittweise: Zuerst nur für einen kleinen Kreis, dann stufenweise für alle Bürger, sofern die Sicherheitstests erfolgreich verlaufen.

- E-Voting soll primär die Stimmabgabe für die über 800.000 Auslandschweizer vereinfachen.

- Die Pilotprojekte 2025 konzentrieren sich auf kryptografisch verifizierbare Systeme.

- Die Transparenz des Systems durch Public Verifiability ist eine zentrale Anforderung.

- Der Stopp im Jahr 2019 zeigte die Notwendigkeit maximaler Sicherheitsstandards.

- Das E-Voting betrifft nicht nur Abstimmungen, sondern auch Wahlen auf kantonaler und Bundesebene.

- Die Akzeptanz der Bürger hängt direkt von der Kommunikation der Sicherheitsmerkmale ab.

Die Erfahrungen aus den früheren Pilotversuchen haben gezeigt, dass die technische Komplexität und das fehlende Vertrauen der Öffentlichkeit die größten Hürden darstellen. Nur eine fehlerfreie Durchführung der Pilotprojekte 2025 kann die notwendige politische Akzeptanz für eine flächendeckende Einführung schaffen.

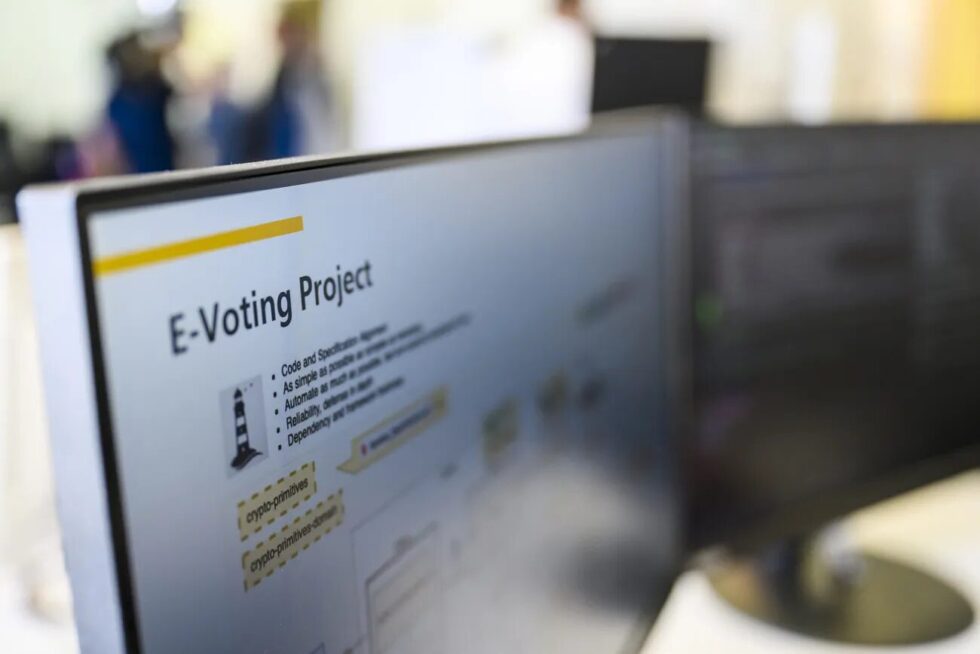

Das Sicherheitskonzept: End-to-End-Verifizierbarkeit als Schlüssel

Die größte Herausforderung beim E-Voting liegt in der Gewährleistung der sogenannten End-to-End-Verifizierbarkeit (End-to-End Verifiability, E2E). Dieses Konzept besagt, dass jeder Wähler überprüfen können muss, ob seine Stimme korrekt erfasst und in das Gesamtergebnis eingerechnet wurde – ohne dass dabei sein Wahlgeheimnis kompromittiert wird. Die Systeme müssen mathematisch beweisbar gegen Manipulationen während der Übermittlung, Speicherung und Auszählung geschützt sein. Die Schweiz setzt auf offene Protokolle und die Veröffentlichung des Quellcodes, um unabhängigen Sicherheitsexperten die Überprüfung zu ermöglichen. Nur ein transparentes und offen zugängliches System kann die Anforderungen der direkten Demokratie erfüllen.

Kryptografie und Blockchain-Ansätze in den Schweizer Projekten

Die aktuell getesteten Systeme basieren auf fortgeschrittenen kryptografischen Methoden, die oft Elemente der modernen Blockchain-Technologie nutzen, um die Unveränderlichkeit und Transparenz der Stimmzettel zu gewährleisten. Dabei werden die Stimmen verschlüsselt und mit einem einzigartigen Code versehen, den nur der Wähler überprüfen kann. Die Zählung erfolgt erst nach Entschlüsselung und unter Kontrolle des Staates, doch die Verifizierungskette bleibt für alle sichtbar. Die technischen Anforderungen an die Systemarchitektur sind extrem hoch und erfordern eine Zusammenarbeit zwischen spezialisierten IT-Unternehmen, Forschungsinstituten und den Kantonsverwaltungen.

- Genf: Setzte historisch auf ein eigenes System, musste dieses aber nach dem Sicherheitsvorfall 2019 überarbeiten und plant nun mit externen Prüfungen.

- Neuenburg: Gehört zu den Kantonen, die stark auf die Digitalisierung der Verwaltung setzen und das E-Voting als strategisches Ziel verfolgen.

- Andere Kantone (z.B. Waadt, Zürich): Beobachten die Entwicklungen und könnten sich den Pilotprojekten 2025 anschließen, sobald das System als stabil gilt.

Die finanzielle Investition der Kantone in die Entwicklung und Wartung der E-Voting-Systeme ist erheblich. Der Bund übernimmt einen Teil der Kosten, doch die Kantone tragen die Verantwortung für die operative Sicherheit und die erfolgreiche Durchführung der Pilotversuche.

Erfahrungen und Herausforderungen: Was die Kantone gelernt haben

Die Kantone, die E-Voting bereits in der Vergangenheit getestet haben, insbesondere Genf, haben wertvolle, wenn auch schmerzhafte Lektionen gelernt. Die größte Erkenntnis ist, dass die technische Sicherheit allein nicht ausreicht. Das Vertrauen der Öffentlichkeit und der politischen Parteien ist ebenso wichtig. Die Kommunikationsstrategie muss transparent die Risiken und die Gegenmaßnahmen erklären. Die kantonalen Behörden müssen beweisen, dass sie in der Lage sind, das System nicht nur zu betreiben, sondern auch schnelle und transparente Audits durchzuführen, wenn Zweifel an der Korrektheit der Abstimmungsergebnisse aufkommen.

Die Akzeptanz in der Schweizer Bevölkerung und die politische Debatte

In der Schweiz gibt es eine aktive politische Debatte über die Risiken des E-Voting, die von Organisationen wie "Digitaler Republik" kritisch begleitet wird. Diese Gruppen fordern eine maximale Transparenz und die Offenlegung des gesamten Quellcodes, um Manipulationen auszuschließen. Die Kantone müssen in der Lage sein, diese Kritik ernst zu nehmen und ihre Systeme kontinuierlich zu verbessern. Die erfolgreiche Durchführung der Pilotprojekte 2025 wird entscheidend sein, um die Skepsis in der Bevölkerung abzubauen und das E-Voting als gleichwertige Stimmabgabe neben dem traditionellen Urnengang und der Briefwahl zu etablieren.

Ausblick 2025: Der Fahrplan für die nächste Abstimmungswelle

Für die nächste Phase des E-Voting in der Schweiz hat die Bundeskanzlei einen klaren Fahrplan vorgegeben. Dieser sieht vor, dass die Kantone, die 2025 Pilotprojekte durchführen, strenge Nachweise über die Einhaltung der E2E-Verifizierbarkeit erbringen müssen. Die langfristige Vision ist die landesweite Verfügbarkeit des E-Voting, allerdings nur unter strengen Sicherheitsauflagen. Experten erwarten, dass der Durchbruch für eine breitere Akzeptanz erst dann gelingt, wenn unabhängige Hacker das System testen und keine kritischen Schwachstellen finden können (Bug Bounty Programme). Die Integration in die bestehende Verwaltungsinfrastruktur ist ebenfalls ein wichtiger Schritt.

Schlüsselereignisse und Teilnehmer des E-Voting-Jahres 2025

| Ereignis/Status | Zuständigkeit | Datum/Zeitraum 2025 | Fokus |

| Pilotprojekte (Status) | Kantone Genf, Neuenburg (geplant) | Frühjahr/Herbst | E2E-Verifizierbarkeit für Auslandschweizer |

| Sicherheits-Audit | Unabhängige Experten/ETH | Laufend | Open Source Code-Prüfung und Schwachstellenanalyse |

| Politische Entscheidung | Bundesrat/Bundeskanzlei | Jahresmitte | Beurteilung der erfolgreichen Pilotversuche |

| Gesetzliche Grundlage | Parlament (laufend) | 2025/2026 | Anpassung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte |

Die Umsetzung des E-Voting ist ein Marathon und kein Sprint. Die Pilotprojekte 2025 dienen als kritischer Prüfstand. Die Erfahrungen der Kantone werden zeigen, ob die neuen, verschärften Sicherheitskonzepte in der Praxis Bestand haben und das Vertrauen in die Technologie langfristig gesichert werden kann.

Das E-Voting in der Schweiz steht 2025 vor einer entscheidenden Phase, in der die Pilotprojekte der Kantone Genf und Neuenburg die Weichen stellen werden. Der Erfolg hängt maßgeblich von der lückenlosen End-to-End-Verifizierbarkeit und der Fähigkeit ab, das Vertrauen der skeptischen Öffentlichkeit zu gewinnen. Die Erfahrungen der Kantone aus früheren Tests bilden die Grundlage für die nun strengeren Sicherheitsstandards. Nur wenn die technologische Sicherheit und die politische Transparenz Hand in Hand gehen, wird die digitale Stimmabgabe eine dauerhafte Säule der direkten Demokratie.

Bleiben Sie informiert – Relevantes. Jeden Tag. Lesen Sie, worum es heute wirklich geht – in der Schweiz und der Welt: Cannabis in Zürich 2025: Warum die Studie verlängert wird – und was Konsumenten wissen müssen.